Perché le Azzorre

Se cercate qualcosa di lontano ma non troppo, ventoso e soleggiato, senza caldo opprimente, con il mare (è ovvio), palme, felci arboree, ananas, banani, sorgenti termali, piccole città, e BALENE !

Le balene, le balene che scrivono, ci hanno pensato un po' e, scartata la Norvegia (là i banani proprio non ce la fanno), restavano poche possibilità... Il dito è caduto sulle isole portoghesi in mezzo all'Atlantico, ultimo lembo di Europa a occidente.

Anche altre ragioni ci hanno spinto così a ovest: le Azzorre sono sulla rotta seguita dalle barche a vela durante il ritorno dal continente americano, hanno quindi un qualcosa di epico per chi è appassionato di barche. Gli equipaggi che passano dai porti delle Azzorre tracciano, lungo i moli, un disegno che illustra l'imbarcazione, o il viaggio, o l'equipaggio stesso.

È fatto solo di luce, questo fantoccio a grandezza naturale che accoglie i visitatori a Lajes do Pico durante la settimana dei balenieri

Caccia alle balene

La punta, lanciata a mano, colpiva la schiena dell'animale. Non c'era verso di liberarsene. Da quel momento una corda lunghissima legava il destino di tutti gli sventurati.

Introdotta sulle isole alla metà del 1800 dai marinai prima emigrati negli Stati Uniti e poi ritornati, la caccia alla balena alle Azzorre non è stata una attività tradizionale svolta per secoli. La carne di capodoglio (al contrario di quella di altre balene) non ha in genere un utilizzo alimentare. Dalle carcasse degli animali si ricavava il grasso, poi frazionato in olio e grasso viscoso, le ossa, e la carne. che venivano entrambe macinate per ottenerne farine. Del capodoglio, un po' come del maiale oggi, non si buttava niente. Persino dei denti, duri per essere macinati, si faceva un uso "ornamentale". Ci torneremo su.La caccia alle balene non ha mai rappresentato una attività economica prevalente, sulle isole. I cacciatori erano contadini a tempo pieno che, quando una sventurata bestia dava segno di sé, lasciavano i campi e, messe a mare le piccole barche, tentavano la cattura. Malgrado i marinai rientrati dagli Stati Uniti avessero esperienza di lavoro (e a volte anche di comando) su grandi baleniere, le isole non hanno mai avuto flotte di navi proprie. Le baleniere che approdavano nei porti avevano sempre bandiera di altri paesi. La caccia locale avveniva da piccole imbarcazioni, spinte da remi, vele e più tardi motore.

Qui e là, sulle isole che si affacciano verso l'oceano, resti delle industrie e delle abitudini di quegli anni che sembrano così lontani, ma che sono invece di neanche quindici anni fa.

La prima cosa che incontriamo nella nostra visita è la Vija. Punto di avvistamento alto lungo la costa. Non sono molti quelli che si vedono. Pochi sono stati riconvertiti, sull'isola di Pico e di Horta, al Whale Watching. Uomini (a volte gli stessi che segnalavano i cetacei alle baleniere) si danno il turno per indicare alle piccole imbarcazioni cariche di turisti dove sono gli animali da avvicinare.

La piccola torre di osservazione protegge l'avvistatore dalle bizze del tempo e dal sole.

Piccoli disegni chiariscono i dubbi circa l'uso della postazione.

La fabbrica delle balene Proseguiamo la nostra visita.Siamo a Capelas, nel nord ovest dell'isola di S.Miguel. Qui è possibile entrare in una industria, abbandonata proprio alla fine degli anni '80, per la trasformazione dei capodogli in qualcosa d'altro. L'ingresso sembra angusto, considerando che doveva assicurare il passaggio delle balene e dei camion carichi di barili. L'impianto complessivamente è piccolo, non ritroviamo niente, nelle dimensioni, che parli di enormità, di tonnellate di grasso o di stomaci capaci di contenere un calamaro gigante.

L'ingresso al piazzale della "fabbrica"

L'ingresso al piazzale della "fabbrica" All'esterno si affaccia sulla strada e, attraverso uno scivolo, al mare. Da qui venivano trascinati gli animali fuori dall'acqua. Nel piazzale interno, e poi anche lungo lo scivolo e il breve tratto di strada, gli argani e i ganci, per terra, la fanno da padroni. Con pulegge e rinvii servivano a trascinare le carcasse e ad aiutare gli uomini addetti alla scarnificazione.

La mola, nel piazzale, affilava lame che perdevano spesso il filo, nel confronto con la pelle delle bestie.

La mola, nel piazzale, affilava lame che perdevano spesso il filo, nel confronto con la pelle delle bestie.Nel piazzale gli animali venivano fatti a pezzi con una impressionante abilità (al museo di Pico potete vedere un filmato esemplificativo). Ridotti in mucchi di cubi di grasso di una spanna di lato, trascinati a secchiate dentro un grande tritacarne

Gli argani ora arrugginiti trascinavano

i corpi fuori dall'acqua

Gli argani ora arrugginiti trascinavano

i corpi fuori dall'acqua

Un'altro grande ambiente era destinato alla scarnificazione. Ponteggi e funi (che in parte ancora rimangono) trattenevano i corpi per l'opera dei macellai.

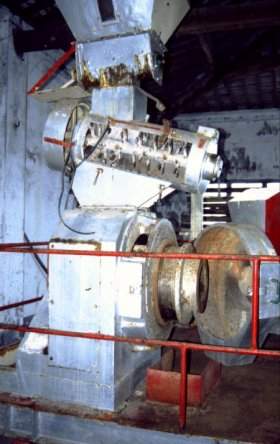

Il tritacarne è così grande da non stare neppure nella macchina fotografica. Sarà alto sei metri. Dall'alto veniva caricato con i cubi ottenuti dalla macellazione. Questi passavano attraverso una macina cilindrica (si vede obliqua e semi-aperta) per poi finire in un separatore a centrifuga che, per quanto abbiamo potuto capire, non scaldava la pasta ottenuta ma eseguiva una separazione puramente meccanica.

La parte più fluida usciva dal setaccio della centrifuga (nella foto è quella parte simile al cestello di una lavatrice), quella più solida rimaneva e veniva presa dall'apertura centrale (nella foto si vede lo sportello semiaperto della centrifuga con un foro di uscita al centro).

Qui le grandi cisterne scaldavano il grasso per separare le parti più leggere.

Ci hanno detto che hanno intenzione di trasformare questo impianto in un museo sulla caccia alle balene.

Non abbiamo dubbio che il materiale ci sia.

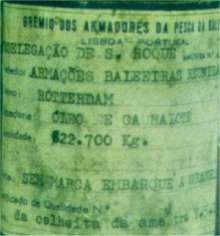

Per fare un commento: Siamo rimasti turbati dal constatare che quello che di eroico sembrava esserci nell'uccisione della belva, nell'incerto conflitto fra uomo e gigante, sia stato poi invece qualcosa di crudo, tutt'altro che eroico (guardate il filmato al museo, se andate a Pico), qualcosa di contabilizzato e triste. (Guardate l'etichetta di Olio di Capodoglio qui di fianco).

Ci hanno detto che hanno intenzione di trasformare questo impianto in un museo sulla caccia alle balene.

Non abbiamo dubbio che il materiale ci sia.

Per fare un commento: Siamo rimasti turbati dal constatare che quello che di eroico sembrava esserci nell'uccisione della belva, nell'incerto conflitto fra uomo e gigante, sia stato poi invece qualcosa di crudo, tutt'altro che eroico (guardate il filmato al museo, se andate a Pico), qualcosa di contabilizzato e triste. (Guardate l'etichetta di Olio di Capodoglio qui di fianco).Se vi viene voglia di scriverci: mmanghi@gmail.com

È un viaggio lungo, quello per le Azzorre.

Molte ore di aereo e la sensazione di essere davvero ai confini di qualcosa.

Un dente che non avremmo voluto vedere in bocca al suo padrone

Un dente che non avremmo voluto vedere in bocca al suo padrone Una madre che allatta mentre legge la lettera di chi è lontano. Sono gli scrimshaw. Denti incisi dai balenieri sulle navi.

Una madre che allatta mentre legge la lettera di chi è lontano. Sono gli scrimshaw. Denti incisi dai balenieri sulle navi. Non solo incisioni ma anche altri piccoli oggetti di questo speciale avorio. Qui un capodoglio e gli oggetti della sua fine: lance e arpioni.

Non solo incisioni ma anche altri piccoli oggetti di questo speciale avorio. Qui un capodoglio e gli oggetti della sua fine: lance e arpioni. Le armi della cattura e della macellazione: l'arpione, per la cattura; la lancia, per l’uccisione; una lama piatta, per il taglio del grasso

Le armi della cattura e della macellazione: l'arpione, per la cattura; la lancia, per l’uccisione; una lama piatta, per il taglio del grasso La mandibola malformata di un capodoglio è esposta nel piccolo museo di Pico. È uno dei misteri di questi animali: come utilizza la mandibola se persino una malformata, come questa, permette all'animale di arrivare all'età adulta ?

La mandibola malformata di un capodoglio è esposta nel piccolo museo di Pico. È uno dei misteri di questi animali: come utilizza la mandibola se persino una malformata, come questa, permette all'animale di arrivare all'età adulta ? Sono tutte isole vulcaniche, e il principe di questi vulcani è Pico, qui visto dalla spiaggia di fronte al campeggio di Horta.

Sono tutte isole vulcaniche, e il principe di questi vulcani è Pico, qui visto dalla spiaggia di fronte al campeggio di Horta. E non ci sono solo capodogli...

E non ci sono solo capodogli...